中国农业大学作为我国现代高等农业教育的发源地,是一所拥有百年红色基因的高校。百余年来,中国农大的青年始终与国家和民族的命运紧密相连,始终与中国共产党同心同向同行。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。建团伊始,共青团就在党的领导下扎根于农大,带领农大青年救国救民、教民稼穑,创下了世纪辉煌。

本节主要讲述了新民主主义革命时期早期农大共青团组织的建立与青年运动。

一、五四春雷:农大青年与五四运动

1919年5月,五四爱国运动在北京爆发,它标志着我国一场新的伟大的反帝反封建斗争的开端。在这次运动中,农大师生作为早期参加者,始终站在运动前列。从1919年5月持续到1920年,师生广泛动员参与,一批青年学生经受了历练,快速成长为马克思主义在农大传播的坚强骨干。

图1-1“五四运动”爆发

北京爆发五四运动之后,全国各地学生纷纷集会,声援北京学生,一场声势浩大、气势磅礴的爱国群众运动在全国兴起。军阀政府也不断施加压力与加强镇压,逮捕20个学校的学生千余人,其中包括国立北京农业专门学校学生罗家楷。

5月6日,在为了应对形势发展而成立的“北京中等以上学校学生联合会”(下简称“联合会”)上,国立北京农业专门学校的顾文萃代表学校出席联合会议,并侃侃而谈。当天,国立北京农业专门学校的150名青年学生同其他高校青年一同发表了《上大总统书》,要求释放被捕学生。在爱国师生不懈努力、坚决斗争和社会舆论的压力下,5月7日被捕的32名学生被释放,学校复课。

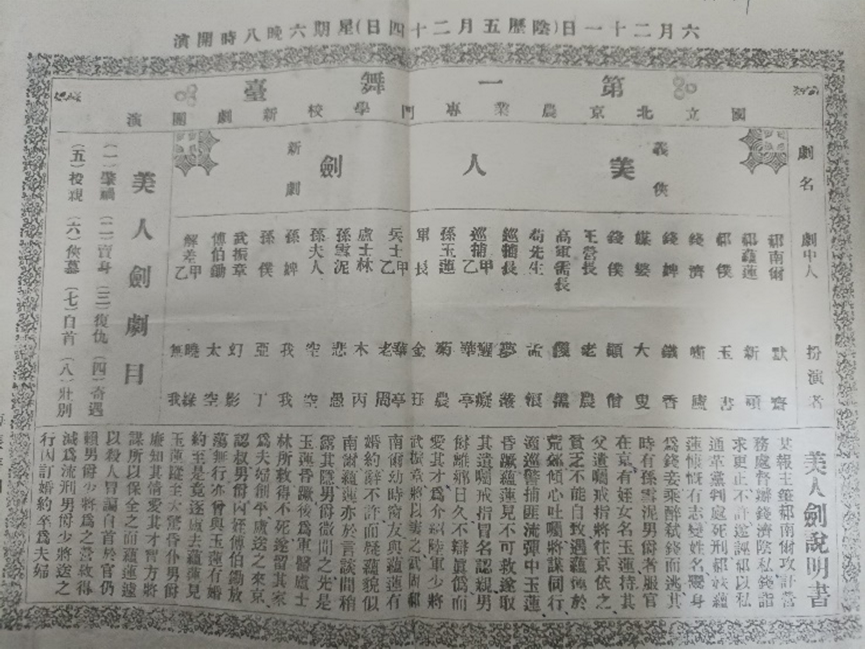

在五四运动中,北京农业专门学校与国立北京大学、国立北京高等师范学校、清华大学等校学生举行文艺表演。演出所得作为学生运动基金和各项活动经费。国立北京农业专门学校新剧团演出《美人剑》、《笑死您》,引得好评如潮。国立北京农业专门学校学生胡子昂等组织了自编自演的话剧“鹊巢鸠居”,用以募捐,支持开展反帝反封建的斗争。话剧在新民大戏院公开演出。演出前,胡子昂发表演讲,并大声疾呼:“我们决不能做亡国奴,大家要齐心起来救国。”观众予以热烈鼓掌,反响十分强烈。

图1-2 国立北京农业专门学校新剧团演出节目单

历史深刻表明,爱国主义自古以来就流淌在中华民族血脉之中,去不掉,打不破,灭不了。青年是中华民族的脊梁和未来,广大爱国青年更是彰显了中华民族坚韧不拔,顽强不屈的美好品德,百年前的他们,在中华民族伟大复兴历史的扉页上,留下了浓墨重彩的一笔。

二、黎明前夜:农大早起团组织成立前夜的“醒农运动”

青年的爱国热情和救国理想在五四运动中猛烈地爆发了,然而青年在与反动势力和统治阶级斗争的过程中发现,中国还缺乏系统的理论,缺乏合适的方向,来指引青年进行科学的斗争。中国青年真正踏上了寻找光明未来的征程。

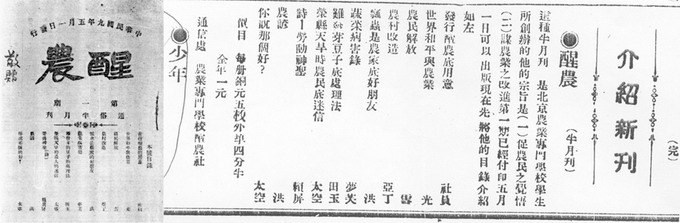

1920年5月1日,国立北京农业专门学校学生创办了半月刊《醒农》。该刊是当时不可多得的政治性与知识性相结合的刊物,成为当时的革命宣传阵地。创办该刊是本校学生在当时进行农民运动的重要活动之一,学生们将救亡宣传转向农民。自1920年5月1日创刊,一、二、三期出刊前都曾在《晨报》登出版消息及详细目录。已知《醒农》至少出版了六期。

在《醒农》创刊号中,《发行醒农的用意》一文可视为发刊词,其简明扼要地申明了该刊的发刊宗旨。文中写道:“我们发行《醒农》的宗旨是‘促人民之觉悟’、‘谋农业之改进’。”但是刊中内容并不主张从根本上解决农民的问题和农村的改造。因而,《醒农》的努力很难收到显著的成效。

图1-3 醒农杂志

1920年3月,邓中夏率先在北京大学秘密发起成立了“北京大学马克斯学说研究会”。同年10月李大钊同志在北京大学成立了“北京共产党小组”,国立北京农业专门学校的进步学生杨开智、乐天宇等于1921年夏季将马克思主义的书籍带到本校,同年在邓中夏的直接帮助下,杨开智、乐天宇、蒋文孝组织成立了“社会主义研究小组”,在本校最早开始了马克思主义的学习与研究。小组活动的根据地在农村,在研究探索社会主义理论的同时,积极向附近农村里的进步农民和小学教员等进行社会主义宣传,为中国共产党的成立和农民运动的开展奠定了基础。

三、东方破晓:农大社会主义青年团组织的建立与发展

1922年11月,社会主义青年团在国立北京农业专门学校建立支部,由乐天宇担任支部书记。社会主义青年团组织的建立既积极推动了学校改革运动、学生运动和农民运动的开展,又为中国共产党在本校创建支部奠定了坚实可靠的基础。

在中国社会主义青年团成立的同时,团组织的外围团体“农业革新社”也随之成立。农业革新社的目的在于团结与吸收进步学生参加社会主义青年团组织的学校改革运动、学生运动和农民运动。除了支部的8名同志之外,又吸收了进步青年詹乐贫、徐大昌、彭树范等同志作为农业革新社发起人,很快就有50余进步学生参加革新社的运动。

农业革新社的任务有二:第一个任务是为附近农村办一所农民夜校,由胡求仙担任校长,社员们担任教员。夜校有学生100余人,年龄范围从10岁到70岁不等;二是成立农大学生会,隶属于北京学生联合会,由胡子昂任主席,乐天宇任秘书。

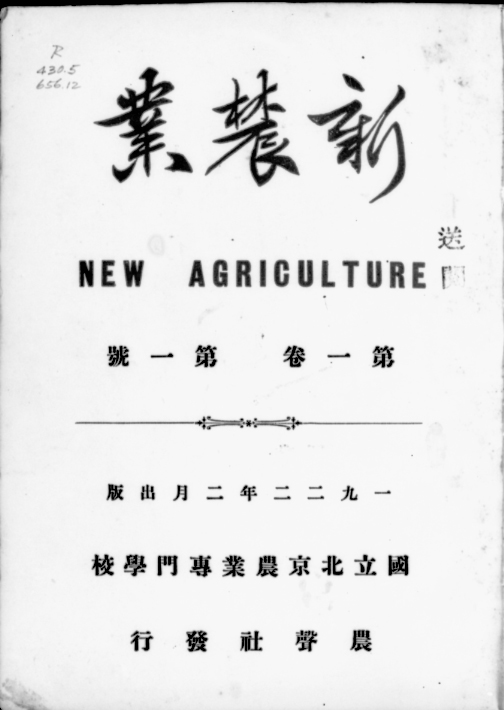

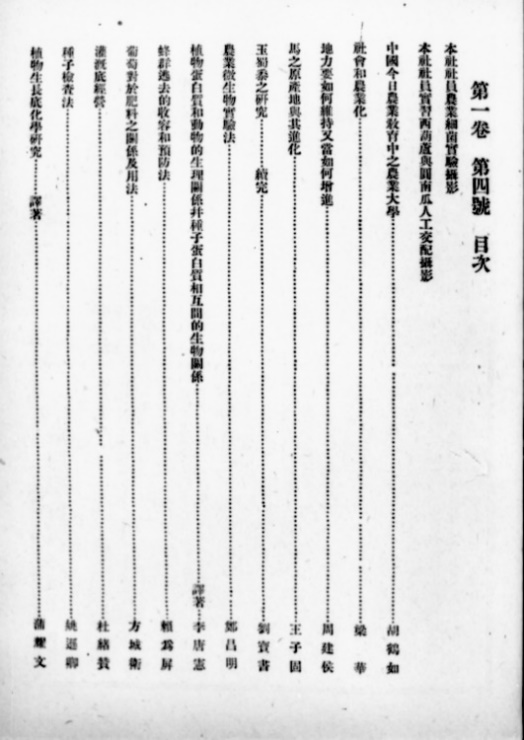

随着农大团组织的建立,农大的青年工作蓬勃发展。胡子昂与同学赖宪伯、郑昌明、胡继康等组织“农声社”,旨在通过宣传发展科学,改良农业技术来拯救中华。在题为《发刊<新农业>的旨趣》一文中尖锐地指出,“我们都是学农的人,都知道‘农民,非觉悟不可;农业,非改进不可’,那么,就该仰就所学的,去实地研究、传播、讲演,实行我们的主张”

图1-4 《新农业》封面及目录

1923年春,社会主义青年团扩大吸收了一批新团员,詹乐贫、林孔唐、徐大昌、彭树范等陆续参加团组织。同时,农业革新社也在扩大,由50余人扩充至80余人。社会主义青年团农大支部的全体团员在中国共产党的领导下开展工作,当时团员中有的已经加入中国共产党。

1924年1月,中国共产党北京地委通知国立北京农业大学,本校社会主义青年团团员除一人外皆吸收为中国共产党党员,建立本校历史上第一个党支部,乐天宇同志担任支部书记。农大支部是继北京大学、北京师范大学之后,北京高校中成立最早的中共支部之一,并继续领导青年团开展工作。

四、热血年代:在革命中冲锋陷阵的农大青年

历史深刻表明,有了马克思主义,有了中国共产党的领导,有了中国人民和中华民族的伟大觉醒,中国人民和中华民族追求真理、追求进步的潮流从此就是任何人都阻挡不了的。随着红色革命热潮的掀起,越来越多的农大青年通过党团组织聚集于马克思主义的大旗之下,不怕牺牲,用热血谱写了青春之歌。

1925年,中国社会主义青年团更名为中国共产主义青年团,农大团组织亦相应改名,继续吸收热血青年,领导农大青年运动。

1926年3月7日,驻守天津大沽口的国民军,发现奉系的军舰在大沽炮台附近活动,立即开炮将其击退,并于3月9日在大沽口设置水雷及封锁港口,以阻止奉舰侵犯。3月10日,英、法、日、美、意等国驻华使馆开会,指责国民军封锁大沽口违反《辛丑条约》,要求撤除一切入京障碍。

1926年3月18日,国立北京农业大学、国立北京大学、清华大学等高等院校及一些中小学校,共80余所学校的学生和北京总工会、京绥路总工会等140余个团体,在天安门召开国民大会,反对八国通牒。会议决定组织“北京市民反对帝国主义大同盟”,群众高呼口号,开始游行示威,赴执政府国务院请愿。北洋政府不顾民意,悍然制造了震惊中外的“三一八惨案”。此次有预谋的大屠杀,当场死伤200余人。其中,死亡人员达26人;因伤势过重,抢救无效死亡的还有21人。惨案发生后,国立九校召开紧急联席会议,国立北京农业大学由学生刘兆钧参加,对惨案发表宣言,掩埋死难烈士。

在惨案中,国立北京农业大学有8人负伤,分别是向云龙、邵金元、徐蔚若、徐大昌、张俊仕、何星甫、詹乐贫、唐大森,1人牺牲,牺牲烈士正是1925年刚刚加入共青团的林孔唐。

林孔唐,字子陶,四川省大竹县人。生于1903年。1923年春考入国立北京农业大学。1924年加入“农业革新社”。加入“农业革新社”后进步很快。一次,在农业革新社召开的同乐大会上讲到:“现在的社会,非重新改造不可”、“我们处在次殖民地的中国,早够得上亡国的资格,但老实说,在千钧一发之际,只要我们努力去做,倒还有希望。我们的根本方针,第一步不要依赖军阀统一,并要打倒军阀,我们要联络农工商各界,一个个唤醒过来,组织有主义的军队;第二步实行打倒资本主义、帝国主义,化兵为工农,整理内政;第三步收回租界、领地、铁路等”。他独到的见地语惊四座,得到了与会者的一致赞扬。1925年,他加入中国共产主义青年团;同年秋,他被选为国立北京农业大学学生会农民股干事,积极从事各项社会活动,在农民夜校任教师。在国立北京农业大学求学期间,注意理论联系实际,试着用学到的知识解决现实中的问题。1925年,刚上大学二年级的他,就在学校办的《新农月刊》上发表了《振兴我国农业之管见》、《鸦片与农业》等颇有见地的论文。

图1-5 “三一八”烈士公墓

林孔唐逝世后,全校悲痛。23日,全体学生召开大会,讨论善后事宜。决定立即成立“国立北京农业大学林烈士治丧委员会”,并决定在校园内建立林孔唐烈士纪念碑。25日,学生组成百余人迎柩队伍,赴协和医院,同时有数十人组成的哀乐队和数十对花圈。灵柩迎回后,暂停放在学校养蚕室内,经治丧委员会研究,决定在5月29日暂殡于罗道庄国立北京农业大学东门外稻田西部之三角洲上。学校四川同乡会还建议于四川大竹县中学为烈士建纪念碑,以资纪念。6月6日,追悼大会在永光寺西街全蜀会馆举行,门前扎有一座素彩牌楼,上书“林孔唐烈士追悼大会”,会场设在大礼堂,其门前亦扎有牌楼,堂内有烈士遗像,遗像周围布满鲜花,灵堂四周挂满挽联、祭幛,大竹旅京同学会特编辑出版《林烈士追悼特刊》,挽联共有18幅。

为国牺牲,何其光荣,身虽赴死,心向光明!林孔唐是光荣的烈士,是民族的脊梁,是千千万爱国青年的缩影,是亿万万苦难同胞的英雄。“苟且偷生生同朽骨,为国而死死亦光荣”,这是张浩如写给林孔唐的挽联,反映了当时最广大爱国青年不怕牺牲,英勇奋斗的精神,在党的领导下,在团的组织下,为国家,为民族,无私奉献。

五、结语

在整个荡气回肠的新民主主义革命中,共有15位农大学子为争取民族独立解放和共产主义事业献出了宝贵的生命。其中林孔唐、李启耕、詹乐贫、徐大昌、黄人祥、杨正元、彭树范都于在校期间成为共产主义青年团(社会主义青年团)员或担任团的干部。这些先烈奏响了爱国爱民的壮丽乐章,为农大的青年运动注入了历久弥新的红色基因。

文/校团委青年理论研究中心 李周同

特别感谢:中国农业大学校史与档案馆